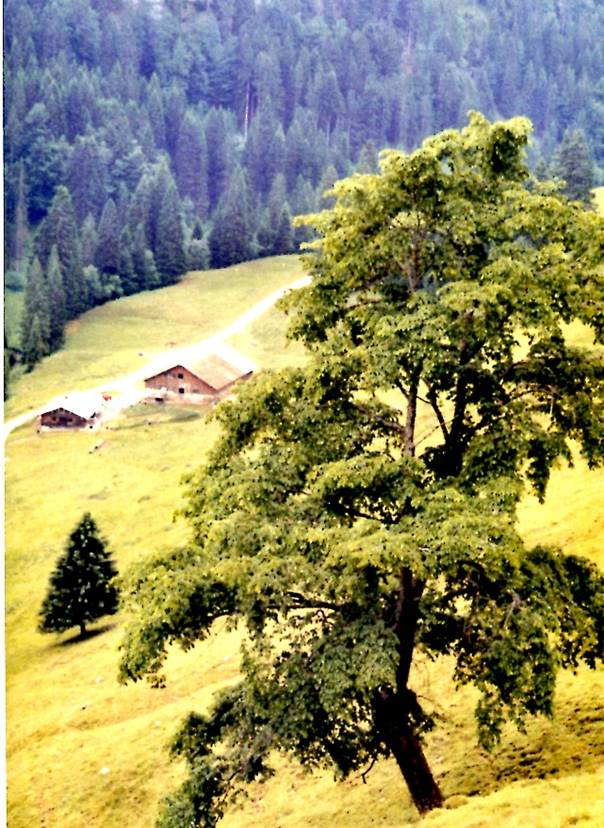

Die Dure im Gschwenderberg. Es geht um eine Tanne.

Die Dure im Gschwenderberg. Es geht um eine Tanne.

Eine uralte Saumtanne. Ein Goliath. Sie ist bestimmt schon so alt wie die Hütte im Gschwenderberg.

Oder noch älter.

Sie steht. Seit etwa 300 Jahren steht sie, die Tanne oben am Gschwenderberg. Ein Riese. Eine Riesin.

Bei Tannen, glaube ich, die haben eine weibliche Seele. Sie trotzte vielen Wintern, mit Schneelast, mit Stürmen. Mehrfach hat sie ihren Wipfel opfern müssen.

Was tat sie?

Sie ließ die Äste der obersten Krone alle zu Wipfeln wachsen, sie teilte sich in fünf gewaltige Arme.

Das muss schon in jungen Jahren geschehen sein, denn auf dem mächtigen Stamm, so in vier Meter Höhe, stehen wiederum fünf kräftige Tannen, jede für sich, jede wieder ein Goliath.

Aber auch deren Wipfel blieben nicht ungeschoren, wieder wuchsen Äste zu neuen Wipfeln empor, wieder teilte sich das aufstrebende Holz.

So steht sie vor mir, ein Gebirge aus Stämmen und Stangen, ein Gewirr aus Holz, eine Königin des Waldes, mit ihrem gewaltigen Hauptstamm der seine Wurzeln weit und wuchtig in den Boden gebohrt hat.

Einer der Äste hat die höchste Spitze gebildet und ist vor Jahren schon abgestorben. Silbrig grau und traurig, ragt er in den Himmel.

Gustl, der Senn und Hirt, wollte diesem Urwesen schon lange einmal, den Garaus machen.

„Sie ist mir langsam zu gefährlich,“ sagte er, „die Äste sind zum Teil schon abgestorben, ein Windstoß kann genügen, ganze Teile des Baumes herauszubrechen, und wenn das Vieh, oder ein Wanderer in der Nähe ist, könnt `etwas passieren!

Irgendwann muss ich sie umtun,“ sagte er.

Die Tanne hat inzwischen den Gustl überlebt, er ist seiner Krankheit nicht mehr Herr geworden, er ist in den Boden gesunken, ohne große Klagen, mit einem letzten Aufbäumen, sackte er in sich zusammen, wie ein ausgehöhlter Baum.

Schad` um ihn.

Die Tanne steht noch. Ich stehe vor ihr.

Ich möchte im Nachhinein, dem Gustl die Arbeit abnehmen die Tanne fällen, rechtzeitig, dass niemand zu Schaden kommt.

Ein paar große Äste treiben noch grün, noch besteht also ein Recht auf Weiterleben, auf Stehen bleiben?

Ein Recht?

Ja, die Natur hat ein Recht.

Aber sie hat ja damals auch keinen Menschen gefragt, als sie als Samenkorn von irgend einer noch höher stehenden Tanne heruntertrudelte und sich in dem endlich, in Jahrhunderten gerodeten, faisten, festen Waidboden niederließ.

Günstige Umstände, die richtigen Temperaturen, die richtige Feuchtigkeit brachten den Samen dann zum Ausschlagen, und verborgen hinter einem Stein, wuchs sie heran.

Bis wieder einmal der Berg geschwendet, (vom Anflug der Tannen und Büschen gesäubert) wurde, vergingen Jahre, vielleicht war der Bauer in einem der vielen Kriege, der letzten 300 Jahre, so dass die Alpfläche nur notdürftig genutzt, aber keine Schwendarbeiten durchgeführt wurden.

Und dann, als ein junger Alpbesitzer vielleicht wieder zu Axt und Schwendschere griff, war sie schon zu groß geworden, bot dem ruhenden Vieh Schutz vor Sonne und Regen und sie blieb stehen.

Anders, als die Bäume im geschlossenen Wald, wo die Bäume dicht an dicht stehen, die Äste im Halbdämmer absterben, und nur die Wipfel dem Licht entgegen streben dürfen, hat diese Tanne sich entfalten können, hat aber ihren Mut, das Leben allein zu meistern, bitter bezahlen müssen.

Sie wurde gebogen, geknickt, verformt, sie stand allein in den Stürmen, von keiner Schwester beschützt.

Wie ein Mensch, der die Schneid hat, anders zu sein, als der müde Durchschnitt.

Genau wie diese Tanne muss ein Mensch, Blut opfern, Äste opfern, mehr Mut zeigen, wenn er, ein bisschen anders ist, aber ein wenig freier steht!

Freier ist!

Frei sein, heißt, allein sein, und das ist ein hoher Preis.

Aber ich wollte ja von der „Dure“ im Gschwenderberg erzählen, nicht von den Menschen.

Irgendwann fällt sie doch, und wenn der Mensch auf seinem Lebensraum Ordnung halten will,(hier Alpe) muss aufgeräumt werden.

Außerdem liefert sie klafterweise, den wichtigen, natürlichen Brennstoff: Holz.

Und wenn sie, die Alte geht, bleiben junge Bäume geschont!

Die Motorsäge brüllt über die stille Alp.

Ich komme mir nicht besonders gut vor. Ich bin ein Eindringling in einer friedlichen Welt.

Aber die Säge ist kommod. Der Klang ist katastrophal, aber wer schaffen muss, allein ist und etwas zustande bringen will, kommt heute ohne Maschinen nicht mehr aus. Träumer, die gegen die Maschinen sind, haben noch nie von Hand gesägt, gemäht, geheut, gemolken, geschaufelt, gepickelt, gelupft.

Man sollte stille Maschinen erfinden! Das wäre die Antwort.

Ich steige mit meiner Motorsäge auf etwa vier Meter Höhe, suche mir einen festen Stand in den vielen Auswüchsen am Stamm und säge die einzelnen Äste, eigene Bäume müsste man sagen, ab.

Die meisten brechen schon, kaum halb abgesägt, hinunter.

Es ist eine spannende, aufregende Arbeit.

Eine gefährliche Arbeit.

Ein Ausrutschen, mit der laufenden Kettensäge, könnte das Ende des Abenteuers bedeuten.

Am Abend liegt ein ganzer Wald am Boden.

Einige der abgetrennten Auswüchse haben noch saftig grüne Spitzen, in der alten Riesin steckt also noch viel Leben drin.

Als ich sie anschaue, wie sie dasteht mit amputierten Armen aber immer noch gerade und unbeugsam, ist mir nicht ganz gut in meiner Haut.

Ich habe an einem Wesen, einem Lebewesen herumgesägt, es verletzt. Ich schiebe die unangenehmen Gedanken zur Seite und fahre heim.

Am nächsten Morgen räume ich zuerst die Äste auf.Die sind mannsdick und geben eine Menge Brennholz.

Die Stämme und Stangen auf Meter abgesägt. Das Reisig von den dünneren Ästen mit dem „Daasschneider“ abgestreift ,

Ich schichte das „Daas“ (Reisig) zu großen Haufen auf.

Zum Verbrennen.

Man könnte es ja verkaufen, seit einigen Jahren gibt es im Oberallgäu einen Apotheker, der das Latschenkiefernöl herstellt. Für seine vielen Produkte kann er auch das harzige Tannenreis brauchen.

Aber, der Transport wäre zu weit. Also verbrennen, ein „Schwendfeuer“ anzünden.

Die gebogenen nach oben gewachsenen Auswüchse sind hartes Holz, „Buchs„ nennt der Schreiner solche Holzteile, sie sind schwer zu bearbeiten, auch spalten lassen sie sich schlecht, aber ich werde sie irgendwann schon klein kriegen.

Hoffe ich.

Ich schaue immer wieder zu dem Stamm hinauf.Ich glaube, die Tanne beobachtet mich.

Sie ist stark, sie ist stärker als ich, aber ich bin schlauer.

Wirklich ?

Sie wird zum Gegner.

Oder bin ich unsicher, hab ich vielleicht Angst vor dieser Riesin?

Eine Holzbeige, ca. sieben Ster liegt schon aufgeschichtet.

Ein großer Haufen „Daas“ (Reisig) daneben.

Ich traue mich noch nicht an den Hauptstamm, und mache mich an den Ästen zu schaffen.

Ich habe sie abgemessen, am Stock hat sie Eins- dreißig im Durchmesser.

Mit dem Sechziger Blatt meiner Motorsäge? Schwer zu schaffen.

Ich weiche dem Baum aus.

Ich scheue mich, anzufangen.

Zuerst einmal mache ich Brotzeit.

Es ist schon wieder Nachmittag geworden.

Jetzt noch den „Schrot“ (die Fällkerbe) anfangen und dann nicht zu Ende bringen, das ist ungut.

In Wirklichkeit habe ich Schiss.

Schiss vor der Tanne. Ich habe das Gefühl als wollte sich die alte Holzriesin noch nicht geschlagen geben.

Kann ein Baum, ein dummer, hölzerner Baum zum Gegner werden?

„He Du Tanne! Du musst so wie ich will,“ sage ich laut,

Da fällt ein dicker alter Ast aus der Krone, vor mir auf den Waidboden.

Ich mache einen großen Sprung zur Seite.

He Du! Tanne !

Mir langt es..

Für heute hör ich auf.

„Tanne, morgen komm ich wieder !“

Ich sehe in dem Baum eine Person, einen Gegner. Einen harten Gegner. Ich schaue noch mal um.

Ein trotziger gewalttätiger Riese, so steht sie, die alte, mächtige Hoftanne in der Landschaft, mit abgesägten Armen sieht sie verletzt aus, aber sie hat noch lange nicht aufgegeben.

Mein früherer Nachbar, mein Jugendkamerad Josef, hat sein Leben lang im Holz geschafft, hat Holzmarken gekauft, abgeholzt, und wieder angepflanzt, mit dem übrigen Geld wieder Grund gekauft und somit den Waldbestand seines Hofes vergrößert. Ein Holzwurm und Waldfreund.

In früheren Jahren, so meistens nach dem Alpsommer, haben wir zusammen kleinere Holzakkorde angenommen, oder als Mitglieder größerer Holzaktionen, mit anderen Gruppen gearbeitet.

Er, der Josef hat Erfahrung.

„Wie bringe ich diesen fast einsvierzig starken Stamm mit einem sechziger Blatt ab?“

Er sagt: „Vorne in das Fleisch hinein stechen, soweit es geht, aber links und rechts Fleisch stehen lassen, den Schrot, die Fällkerbe, natürlich viel größer machen als sonst! Viel Glück!“

„Also , so werd` ich ´s machen.“

Durch zwei starke Auswüchse, Stümpfe von dicken Ästen, denke ich , zieht die Tanne wenn sie fällt, schon durch das Gewicht der beiden „Kinder“ in die richtige Seite, zwischen meine aufgeschichteten Äste und das zu verbrennende „Daas“.

Außerdem „hängt“ der Baum schon in die Richtung, er steht schon etwas schräg.

Nachts schlafe ich schlecht, die riesige „Dure“ (Dürre Tanne im allgäuer Dialekt), verfolgt mich bis in meine Träume.

So glaube ich, dass sie sich wehren wird, solange sie kann.

„Komm du kleines Männle“ hat sie zu mir gesagt,

“Komm du nur!“

Wie immer, wenn ich mit einem Thema nicht klar komme, ist die beste Lösung, nicht wegschieben, nicht verdrängen, sondern dem Problem entgegen gehen, bis es gelöst ist.

Früh am Morgen stehe ich auf und mache mich fertig, um meinen „Gegner“ zu bekämpfen, der durchaus Chancen hat, mir das Fürchten zu lehren.

Wie, wenn der Stamm innen zu faul ist, wenn nur noch ein Kranz von gesundem Holz den Stamm hält, und wenn ich in ihn hineinsäge, kann er irgendwo brechen, unberechenbar werden, er kann dann „Stüehle“ wie man im Allgäu sagt, irgendwo auf halber Höhe bricht er dann ab, eh er ganz abgesägt ist, dann bleibt am Stock die Hälfte des Holzes stehen.

Wo er dann hinfällt, ob links oder rechts, weiß dann nur Gott oder der „Teufel“.

Der Stamm kann beim Fallen auch rückwärts stoßen.

Für den Holzer eine tödliche Gefahr.

Das passiert manchmal bei Buchen, besonders im Winter, wenn das Holz gefroren ist.

Ich räume einen Weg frei, auf dem ich fliehen kann, wenn der Baum zu früh geht.

Zunächst also die Fällkerbe, den „Schrot“ tief hinein gesägt, und, wie mir der Josef geraten hat, in der Mitte steche ich tief hinein, soweit wie das Blatt der Motorsäge reicht. Rechts und links bleibt noch ein kräftiges „Fleisch“ stehen.

Danach setze ich die Säge von der Rückseite an und ziehe sie in beide Seiten, von hinten in Richtung „Fällkerbe“.

Es ist heiß geworden, wir haben Juli, in Strömen rinnt mir der Schweiß vom Körper.

Ich säge und säge.

Ganz schön aufgeregt bin ich auch.

Immerhin rund fünf und zwanzig Meter altes, morsches, widerwilliges Holz, stehen über mir, und warten darauf, dass ich einen Fehler mache.

Der Schutzhelm wird mir zu heiß, das Hemd fliegt in die Büsche.

Nach einer Stunde steht die alte Tanne immer noch.

Von allen Seiten ist sie eingekerbt, eingesägt, abgesägt.

Sie rührt sich nicht.

„Diese Runde geht an Dich Tanne !“

Die Aluminiumkeile sind mit Buchenkeilen unterlegt, zum Teil ist das Holz morsch, rot, wie der Holzer sagt, die „Schaida“ (Keile) öffnen den Schnitt nicht, sondern drücken sich beim „Treiben“ (Schlagen) nur in das weiche Holz.

Ich versuche von allen Seiten mit dem Sechzigerblatt hinein zu stoßen, aber das Schwert ist einfach zu kurz.

Doch jetzt, wo noch einmal zur Mitte vorstosse, kommt gesundes, weißes Sägemehl.

„Du bischt also doch gsündr, wie ich geglaubt habe, du alter Knochen!“

In der Mitte des Stammes liegt mein Problem, unerreichbar für die Motorsäge, da steht noch ein dicker Holzteil.

Daran hält sich der alte Riese noch fest.

Die Natur ist so wie sie ist. Sie will nur ihre Ruhe haben,s ie will nichts von uns.

Der Mensch will etwas von ihr.

Der Mensch war durch seine Schwäche immer schon gezwungen, nachzudenken, er kann ihr durch Schläue, etwas abtrotzen.

Die alten Holzer benutzten eine Waldsäge.

Bis zu zwei Meter lang, waren die.

Zwei Männer waren zum Sägen notwendig.

Bei fortschrittlichen Sägen konnte man den einen Griff wegmachen, um die Säge nötigenfalls, aus dem Schnitt ziehen zu können.

Also eine alte Waldsäge muss her, eine, bei der man den Griff wegtun kann.

In der Hütte vom Gschwenderberg, hängen ein paar, dieser schon lange nicht mehr benutzten, Sägen.

Also zur Hütte.

Eine ist dabei, die könnte gehen. Bloß stumpf ist sie, total stumpf. Nie mehr gebraucht. Viele Jahre.

Die Säge schärfen, feilen.

Das hatte mir der Minraders Max einmal beigebracht.

„Ein gut gerichteter Handwerkszeug ist die halbe Arbeit.“ hatte der gesagt. Und der wusste was er sagte.

Er half mir und dem Josef manchmal beim Holzen, bei unseren kleinen Holzakkorden. Stundenlang verbrachte er damit, die Säge zu feilen.

Mir erschien das damals viel zu lang.

Wir schwer man sich aber mit einer schlecht gerichteten Säge tut, das merkte ich später bald.

Ich spanne die Säge in die „Kluppe“ und feile in aller Ruhe die alten, kurzen Zähne einmal von links, einmal von rechts.

Zwei Stunden habe ich gebraucht, bis ich wieder bei meiner „Gegnerin“ bin.

Inzwischen ist ein starker Wind aufgekommen, das macht ihr nichts aus, sie steht.

Ich schiebe die Waldsäge mit der Seite ohne Griff in den Schnitt hinein und ziehe sie langsam hin und her. Ich quäle mich endlos ab, der Stamm in der Mitte ist noch endlos dick.

Die Sonne verschwindet im Westen, sie blickt jetzt wohl auf den Bodensee.

Noch immer ziehe ich hin und her.

Aber. Ich will diese Sache zu Ende bringen, diesen alten bösen Baum umhauen, ich will, dass er nachgibt!

Auch wenn es nur Millimeter weise voran geht.

Hoffentlich kommt jetzt nicht irgend ein Wanderer vorbei, der gescheit daher schwätzt und mir helfen will, das will ich nicht, denn dieses ist mein Kampf, mein Sieg, meine „Dure!“

Mein Rücken tut weh, meine Hände sind zerrissen, aber ich nehme nicht die Zeit, eine Pause zu machen.

Da, die Tanne knackt, sie setzt sich, die Säge ist fest. Nicht alle Kräfte der Welt wären jetzt in der Lage, die Waldsäge herauszuziehen.

Aber, immerhin, es hat sich etwas getan, so ganz sicher ist der Baum nicht mehr auf den Füssen.

Also, die Keile hineintreiben, in der Hoffnung, dass es den Riesen hinten etwas anhebt, und er endlich das tut, was ich schon seit drei Tagen von ihm will, endlich hinfallen.

Ich schlage wie wild auf die Keile, setze noch zwei weitere ein. Schlage und treibe, schlag und treibe. Da, ein Ächzen, ein Knirschen, ein langer Laut, wie ein Stöhnen kommt es mir vor, die Tanne wankt, sie zittert, ein paar abgestorbene Äste stürzen herunter, ganz langsam neigt sie sich, und fällt. Genau wie der kleine Mensch es geplant hat, in den Raum zwischen Ästen und Scheitern, schlägt hart auf, schmeißt mit ungeheurer Wucht ihr Hinterteil noch einmal in die Höhe und bleibt liegen.

Tannenbart und Rindenstücke fliegen durch die Luft.